Restaurer ce qui a été brisé. L’algèbre est originellement la science des fêlures, une pensée fondamentale des fragmentations dans l’espérance de les résoudre. Née sous un ciel persan de la main du mathématicien Al Khawarizmi, son étymologie l’atteste : al djabr signifie « panser les fractures ». Aussi lorsque, sur les terres arabo-castillanes Cervantès nomme plus tard l’algebrista, il invoque en lui le rebouteux qui saura remettre les os brisés du Chevalier des Miroirs.

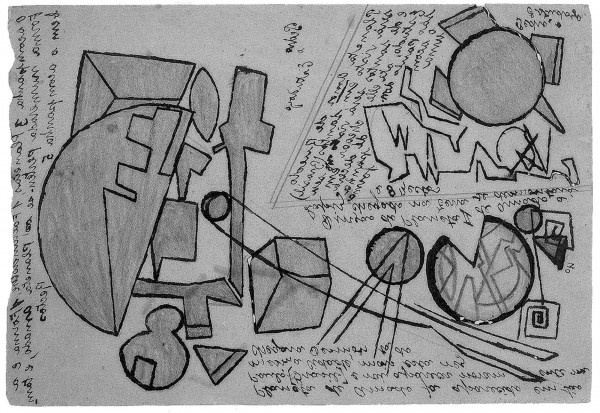

Cette étymologie méconnue invite à lire les œuvres bouleversantes qui suivent comme des tentatives de restauration d’un ordre définitivement perdu, des moments d’une algèbre-limite. Ainsi des planches de Lubos Plny, qui désarticulent un corps en lambeaux pour le réarticuler, fragmentant os et membres pour les recomposer par des humeurs, de sang, de texte et de larmes. Comme si l’artiste était le rebouteux de ce qu’il brise, l’algébriste de ce qu’il rompt.

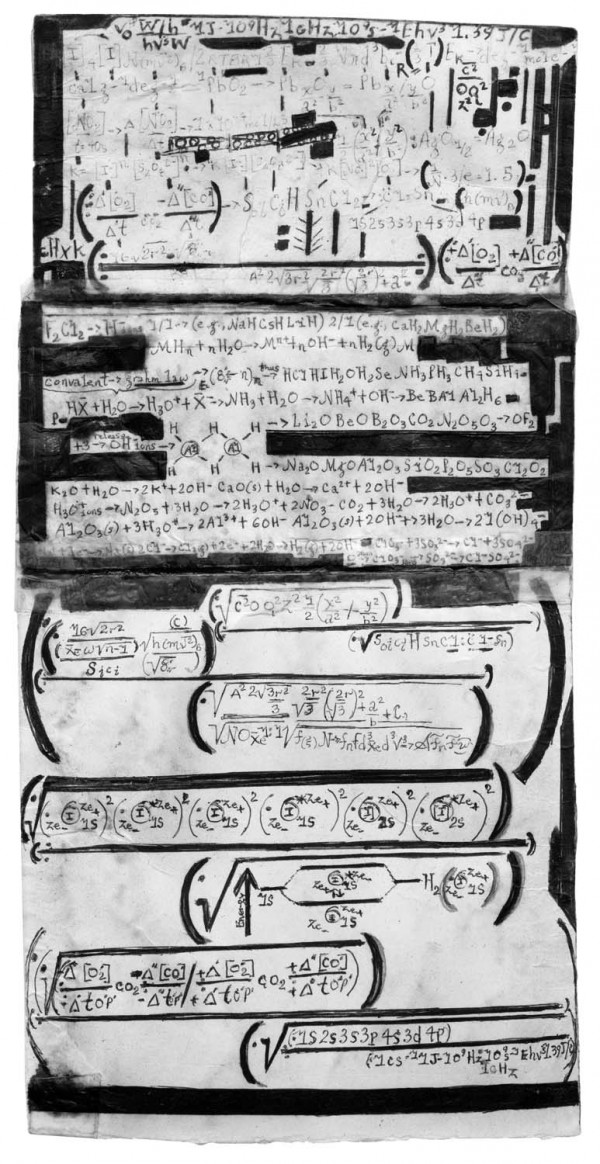

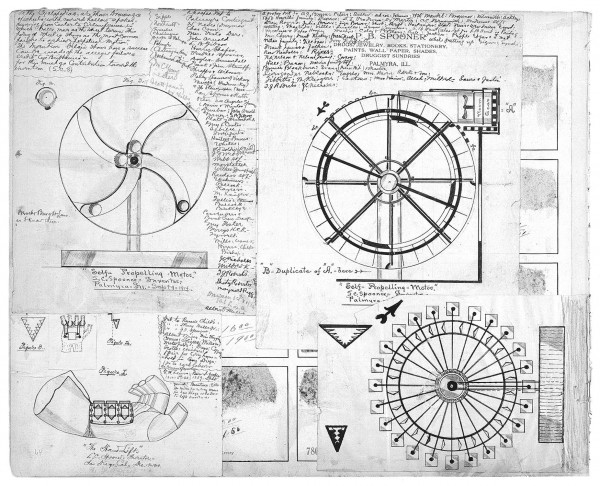

D’une algèbre toute relativiste, dans laquelle les notions de ligne et de courbe sont élastiques. Les œuvres ici présentes ont cela de commun qu’elles mettent en abîme cette maxime universelle : un homme trace une ligne et cette ligne devient labyrinthe. C’est dire du dédale inextricable de ces méandres croisés : les sinuosités diaphanes de Georgiana Houghton, les entrelacs de Frantisek Klecka, les méandres brodés par Jeanne Tripier sur ses suaires, comme si elle fût une trinité de Parques, filant, dévidant, et coupant le fil du destin tout à la fois. Aussi bien les segments de trains impeccables de David Braillon, millimétrés sur leurs rails comme pour déjouer les détours d’une existence insoutenable. Car s’il est un axiome incontestable de l’algèbre existentielle, c’est que la droite de l’un est le méandre de l’autre.

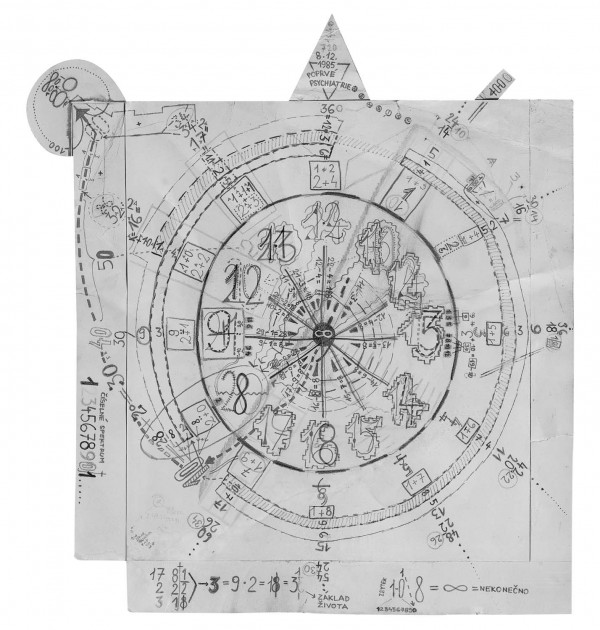

On se fourvoierait à vouloir aplanir d’un trait brut les courbes de ces artistes singuliers ; et interpréter comme entropique cela même qui dans leur démarche est précisément aux antipodes de la propagation du chaos. Ainsi des travaux de Zdenek Kosek, passant ses journées à la fenêtre à relever la direction des vents, le mouvement des nuages, le vol des oiseaux, les changements de température, sur des cahiers d’écolier, des cartes d’atlas, comme en un rituel dicté pour mieux confondre un tumulte irréversible.

La seconde loi de la thermodynamique qu’on applique intuitivement au cours anarchique de nos vies, stipulant une tendance naturelle à la confusion, rehausse en définitive le travail d’organisation obsessionnelle dans les œuvres en regard. Car l’entropie n’est pas, comme on le dit trop légèrement, la mesure du désordre. C’est plutôt l’indice de notre méconnaissance d’un ordre. Et il faut admettre que celui des artistes demeure fondamentalement insaisissable. Nous voici rendus à sentir cet ordre sans le comprendre, à tenter de l’exprimer sans pouvoir l’expliquer. En cela les toiles sont proprement métaphysiques, sidérantes par delà ce que la physique pourrait en dire.

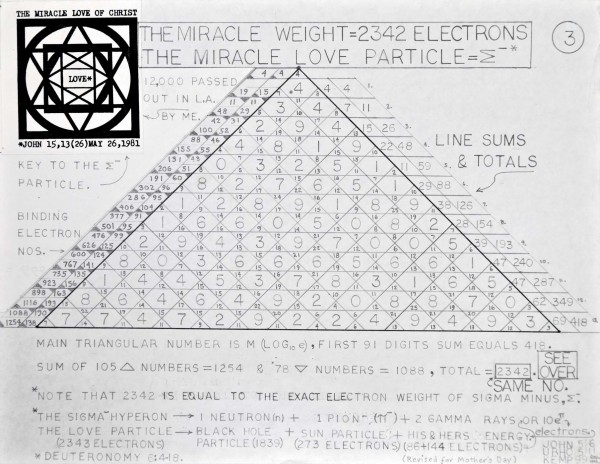

Exprimer sans expliquer les fêlures, c’est l’enjeu des mathématiques existentielles : je pensais pouvoir tendre des fils entre les œuvres et risquer des équations funambules pour les dire. Mais les œuvres sont ici des abîmes, au seuil desquels préside un vertige laissant coi. Interdit face à un ciel de Emery Blagdon, froissant un univers pour en chiffonner les constellations. Confondu face à l’odyssée de George Widener, chaviré sur son océan de lundis bleus. Comme si ces algébristes avaient franchi le pas de diviser par zéro, opérant un par delà l’infini qui fait tout vaciller.

C’est sans doute cet abîme au dénominateur commun des œuvres qui fait évanouir la pensée. Ce chiffre – qui originellement signifie zéro – de l’indéchiffrable. Une béance. Hideak Yoshikawa perçant méthodiquement la matière. Madge Gill trouant ses toiles de visages vortex. Les écritures de Dan Miller, reconduisant les méandres des lettres pour atteindre à un trou noir, écrivant le nom des proches jusqu’à les faire disparaître. Non pas les taire mais les formuler à l’infini pour les abolir. Ces algébristes-limite ouvrent la voie d’une fraction par le vide, restaurant en cela le vertige, non qu’ils le cherchent – c’est tout l’inverse – mais qu’ils le créent. Et le vertige au bord des œuvres est moins la peur que la fascination du vide, un vide ici herméneutique, émanant de gestes d’une densité absolue et dont le sens se dérobe immanquablement. Comme en cette œuvre ultime de Plny, aspirant à nombrer les jours jusqu’aux cendres, et cercler la disparition par le décompte opalkien des nuits qui conduisent à cet autre infini qu’est le néant.

L’absence de parole, qui sans doute a présidé à l’avènement des œuvres, est l’état conséquent de ceux rendus à leur contemplation. La maxime qui clôt le traité de logique de Wittgenstein semble être l’unique épilogue au regard vertigineux de leurs images : ce qui ne peut être exprimé doit être tu.