« L’art brut, c’est l’art brut et tout le monde a très bien compris. Pas tout à fait très bien ? Bien sûr, c’est pour ça justement qu’on est curieux d’y aller voir. »

Jean Dubuffet

Chaque époque a son lot de méprises et d’ignorance. On pourrait écrire des volumes sur l’histoire de la réception des œuvres, relever d’innombrables exemples de rendez-vous manqués avec l’art. Les bévues sont donc légion, mais il convient de les relever avec indulgence parce que nous devons certainement en commettre de semblables aujourd’hui. En son temps Paul Vitry, conservateur du département des Sculptures au musée du Louvre, écrivait au sujet de l’acquisition éventuelle des Bois de la Maison du jouir de Gauguin : « La qualité de ceux-ci paraît douteuse. Je crois qu’il faut remercier l’auteur de la proposition […] et s’abstenir[1]. » Plus récemment, voici ce que Alfred H. Barr, Jr., directeur du MoMA, répondit le 18 octobre 1956 à Andy Warhol qui souhaitait donner le dessin intitulé Shoe au musée : « Avec regret, je dois vous annoncer que le comité a décidé […] de ne pas l’accepter dans notre collection […] à cause de la limitation drastique de nos galeries et de nos capacités de réserves[2]. » Plus près du sujet qui nous occupe, on notera l’aveuglement des autorités culturelles françaises qui ne surent retenir dans l’hexagone la collection d’art brut réunie par Jean Dubuffet. Peut-être les contre-pouvoirs à l’idéologie dominante de l’époque furent-ils trop faibles pour faire accepter un regard qui remettait profondément en question la façon de percevoir l’art et le monde. Les esprits d’aujourd’hui sont-ils plus ouverts ? Pas sûr… Pendant l’exposition consacrée à Zdenek Kosek au palais de Tokyo[3], Bruno Decharme entendit un des curateurs dire à des journalistes en visite : « Il n’y a pas trop d’intérêt ici… » ! Circulez, il n’y a rien à voir.

Ces quelques exemples témoignent du fait évident que notre perception ainsi que notre conscience esthétique évoluent avec le temps et que nous découvrons en permanence des territoires artistiques, jusqu’alors invisibles, en fonction des changements de paradigmes culturels, ou même des découvertes scientifiques.

Réparer l’histoire

Le concept d’art brut naît dans une Europe ravagée par la Seconde Guerre mondiale qui a transformé les idéaux de progrès et d’humanisme en pulsion génocidaire, en une autodestruction radicale de la raison. On serait alors tenté de lire l’art brut comme un « retour du refoulé », une réponse de l’imagination aux sciences normatives devenues folles — avec l’apogée que constitue Hiroshima —, un triomphe de la vie sur la barbarie, pour conjurer en quelque sorte la tragédie de la culture occidentale. Si cette affaire d’art brut semble apporter un peu d’air frais à des siècles de convention et d’obscurantisme, il n’en reste pas moins un trou noir, une impossibilité d’en fixer clairement les contours. Mais c’est précisément ce qui fait sa force et son originalité : il nous faut accepter que ce territoire de l’art et de la pensée réunit ce qui nous échappe, nous hante, nous inquiète et nous construit tout à la fois – une garantie salutaire de liberté pour l’esprit.

Jean Dubuffet écrit en août 1945 : « J’ai préféré “l’Art Brut à “l’Art Obscur” à cause que l’art des professionnels ne m’apparaît pas plus clairvoyant et plus lucide, c’est plutôt le contraire. Vive le lait de buffle, cru, chaud, frais trait[4]. » L’artiste est conscient de la difficulté de définir son nouveau concept, et il s’en défend en écrivant à Jean Paulhan que, même si « une chose [est] indéfinissable, innommable, insaisissable, ce n’est pas une raison pour qu’elle n’existe pas[5] ».

Malgré son désir de garder à l’art brut son indétermination, Dubuffet circonscrit les auteurs qu’il regroupe dans sa collection. Selon lui, l’art brut est une alternative supérieure à l’art « culturel », grâce à son originalité car les « auteurs tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écriture, etc.) de leur propre fonds. […] Nous y assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions[6] ».

Dubuffet choisit d’ignorer les contradictions et par cet acte de nomination, tel un coup de baguette magique, fait sauter l’appellation « art des fous » employée par ses prédécesseurs, les psychiatres-collectionneurs et les surréalistes, deux entités rivales qu’il souhaite supplanter. Pour lui, toute création véritable relève d’états proches de la folie ; la distinction entre l’art des aliénés et les œuvres « saines » n’a donc pas lieu d’être. Ainsi rejette-t-il l’idéalisation surréaliste de la folie et transforme des productions asilaires, situées auparavant dans le champ psychopathologique, en œuvres d’art hors les murs des hôpitaux psychiatriques. Choisissant d’occulter certaines données pour en mettre d’autres en avant, il minimise la notion de folie dans les biographies qu’il rédige. Les Fascicules de l’Art Brut témoignent de son admiration inconditionnelle envers les créateurs et de sa justesse quand il parle de leurs œuvres. Par exemple, il écrit à propos d’une broderie de Jeanne Tripier : « Nous sommes accoutumés à ce qu’une peinture implique tout entière un même instant convenu, et non pas, comme ici, des moments successifs. […] Nous avons de la peine à nous accommoder à telle nouvelle forme d’art où le déroulement du temps, au lieu d’être supposé comme il l’est d’habitude, immobilisé, se poursuit tout au long de l’ouvrage et en constitue même le ressort principal[7]. »

Les temps ont changé et l’équipe actuelle de la Collection de l’Art Brut continue à disséminer, auprès d’un public de plus en plus large, la richesse de cette pensée, devenue cependant problématique au regard de l’extension considérable du corpus, source de questionnements légitimes. Où se situe la frontière entre l’art « culturel » et l’art brut ? Aujourd’hui, de nombreux artistes « culturels » ne cachent pas leur apprentissage autodidacte, qui ne les diminue en rien, bien au contraire. À l’inverse, certains artistes associés à l’art brut sont passés par « l’académie » (Fernand Desmoulin, Louis Soutter, Carl Fredrik Hill et autres). Que signifie donc ce « propre fonds » ? Par ailleurs, pour quelles raisons Dubuffet a-t-il initialement exclu les artistes « bruts » non occidentaux ? Et comment parler des œuvres produites dans des lieux accueillant des handicapés mentaux qui ne correspondent ni à la notion de clandestinité ni à celle « de refus ou d’insurrection[8] » ? En outre, pourquoi regarde-t-on depuis quelques années ces œuvres avec un intérêt nouveau ? Le fait d’inclure des pièces d’art brut dans des expositions « classiques » a-t-il fondamentalement changé le regard de l’institution sur ces œuvres ? Ce n’est pas si sûr…

Fils spirituel de Dubuffet et ex-directeur de la Collection de l’Art Brut, Michel Thévoz, en son temps, trouva une habile et juste façon d’esquiver cette question de définition en choisissant de donner des indications indirectes, pour étayer l’idée que celle-ci ne saurait être simpliste. Il ne dresse pas de liste de critères sociologiques, ne se contente pas d’oppositions binaires, mais offre à cet art d’embrasser un territoire aux limites plus floues en jouant de l’adverbe « plutôt » : l’art brut se trouverait « chez les pauvres plutôt que chez les riches, chez les vieux plutôt que chez les jeunes, chez les femmes plutôt que chez les hommes, chez les fous plutôt que chez les professionnels, etc. C’est un art foncièrement orphelin, c’est-à-dire affranchi de tout modèle venu de la tradition ou de la mode, […] un art indifférent aux applaudissements des initiés, un art procédant de l’enfièvrement mental et d’une nécessité intérieure quasiment autiste[9] ».

Malgré ces difficultés, des historiens, des amateurs d’art aussi, s’obstinent à repérer ce qui réunit ces œuvres si hétérogènes, d’origines si différentes et sans aucune ressemblance formelle. Ainsi Roger Cardinal s’emploie-t-il à dresser une liste des formes que l’on retrouverait dans l’art brut[10]. De son côté, avec une naïveté déconcertante, Laurent Danchin différencie la « fausse maladresse », qui serait symptomatique de l’art professionnel, de la « vraie » – une façon de reconnaître selon lui une véritable œuvre d’art brut[11]. Il semble bien que, de leur point de vue, le problème soit lié à une idée de « pureté ». Pour autant les œuvres d’art brut possèdent bel et bien une spécificité très éloignée de la « pureté d’une culture », une « pureté originelle » antérieure à tout « mélange », que Serge Gruzinski décrit fort bien : « Non seulement rien de tel ne préexiste — même si ce fantasme flatte notre obsession d’authenticité et notre hantise des origines —, mais tout indique au contraire que le mot “culture” ne recouvre jamais d’ensembles aux frontières fixes et précises[12]. » La question sous-jacente serait donc avant tout celle du « modèle » supposé — « culture d’origine » ou sujet premier — et de la « copie », un des fondamentaux sur lesquels se fonde notre catégorisation métaphysique occidentale[13]. Or ces œuvres posent précisément cette question avec acuité et nous permettent de déjouer les illusions. Elles compromettent en effet toutes les identités et les territoires apparemment stables : l’art brut est une subversion camouflée, dirigée contre le père, contre l’exclusion de l’excentricité et de la différence sous le prétexte d’une signification supérieure de l’Histoire.

Comment parler de l’art brut aujourd’hui ?

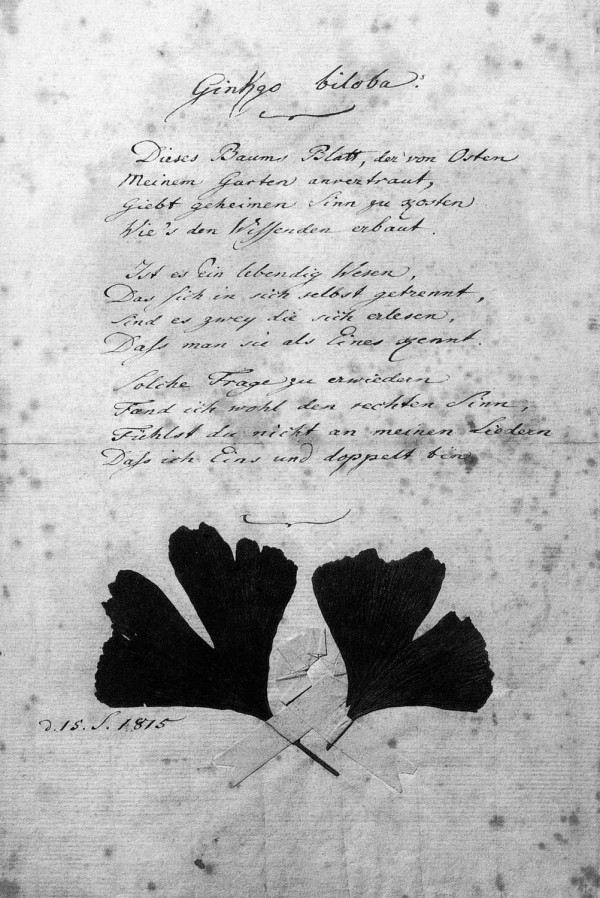

À la lumière de ces quelques jalons historiques on voit bien que Dubuffet, en l’espace de quelques années, a opéré une véritable révolution personnelle qui l’a mené, à propos de ses premières découvertes, d’une lecture primitiviste à un point de vue radicalement novateur. Or son concept d’art brut s’est construit dans le mouvement de sa pratique de collectionneur — rencontres avec les artistes, avec les passeurs, connaissance de nouvelles œuvres. Il nous semble ainsi que, pour répondre à toutes ces questions, il faille aller chercher de ce côté-là, dans la nature des liens qui unissent les œuvres entre elles au sein d’une collection. Dans Le Collectionneur et les Siens[14], paru en 1799, Goethe expose quelques idées sur sa propre collection, véritable fondement de ses textes en sciences naturelles et esthétiques. Il y parle de connexions morphologiques entre les choses, des processus de mutation des formes et de leurs lois, des correspondances permettant d’ordonner une masse de phénomènes singuliers concrets, de liens basés sur une « affinité élective[15] ». Dans une lettre adressée à Johann Gottfried Herder le 29 décembre 1786, Goethe écrit au sujet du champ artistique : « La faculté de découvrir des relations analogues, même si elles sont très éloignées l’une de l’autre, et d’avoir l’intuition de la genèse des choses m’aide ici aussi extrêmement […] Pour moi désormais, cher vieil ami, l’architecture, la sculpture et la peinture sont comme la minéralogie, la botanique et la zoologie[16]. » Selon lui, c’est notre perception sensible qui est le moyen le plus sûr de connaissance, la contemplation répétée attentive au détail, le contact renouvelé avec l’objet. Il y aurait ainsi dans l’objet une certaine loi inconnue correspondant à une certaine loi inconnue dans le sujet ; une force de loi, une structure ontologique, mais en même temps un mystère qui nous laisserait entre reconnaissance et non-savoir. L’union improbable et profonde serait aux antipodes de la ressemblance visible, elle agirait par dessous.

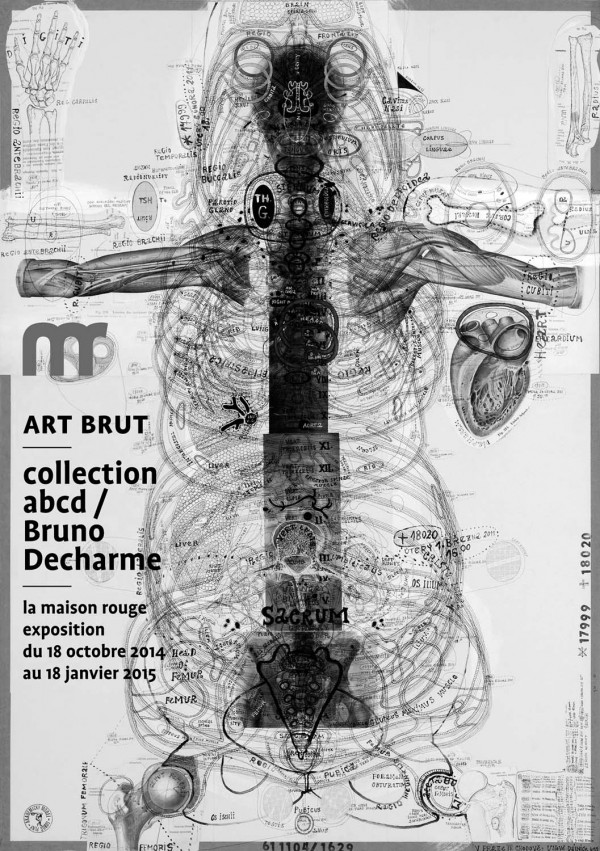

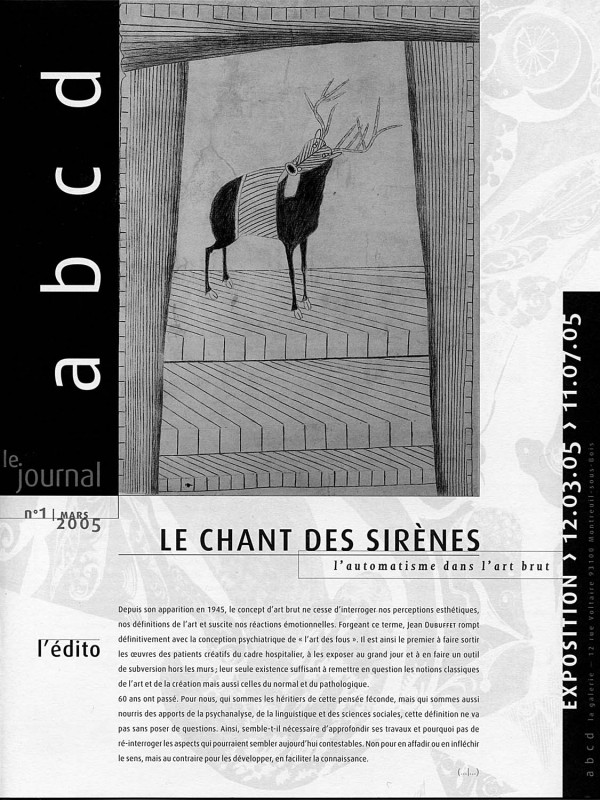

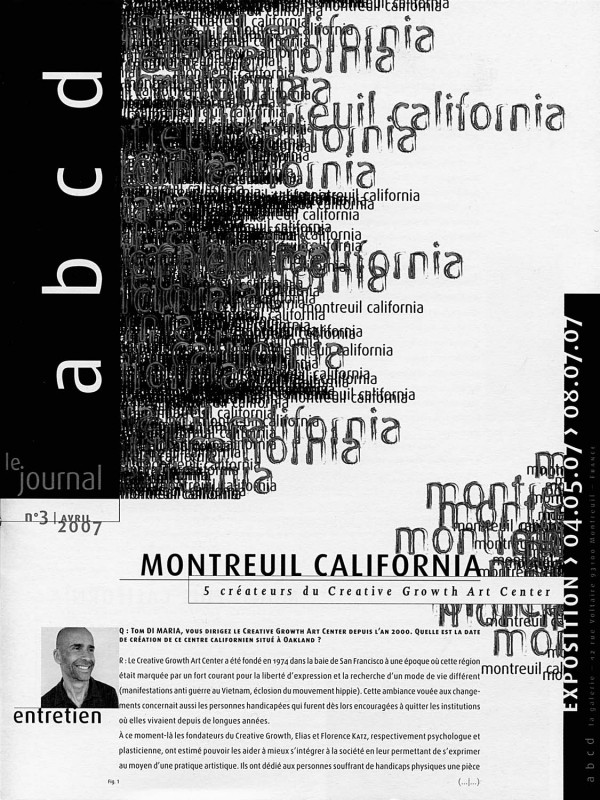

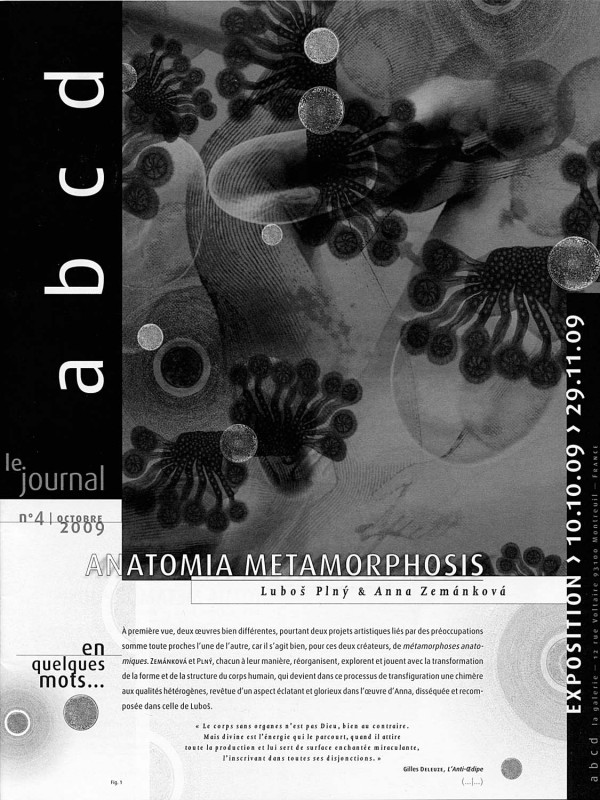

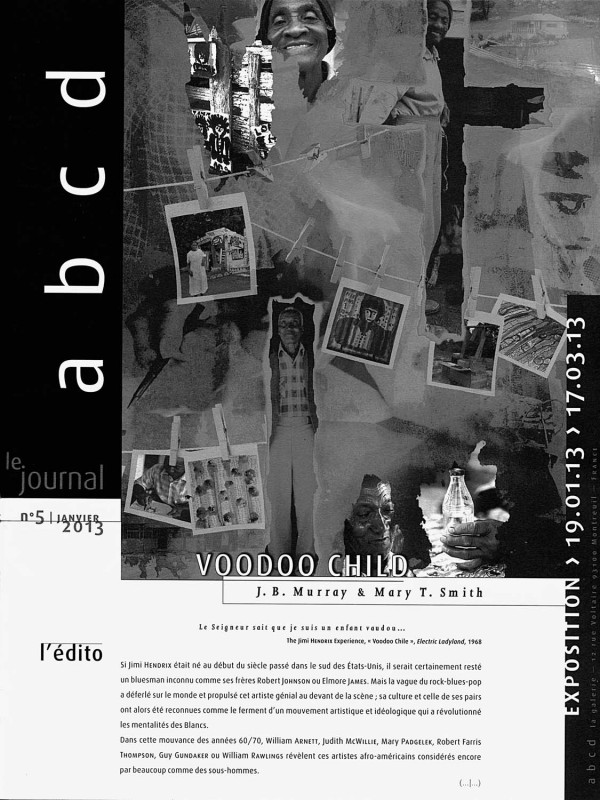

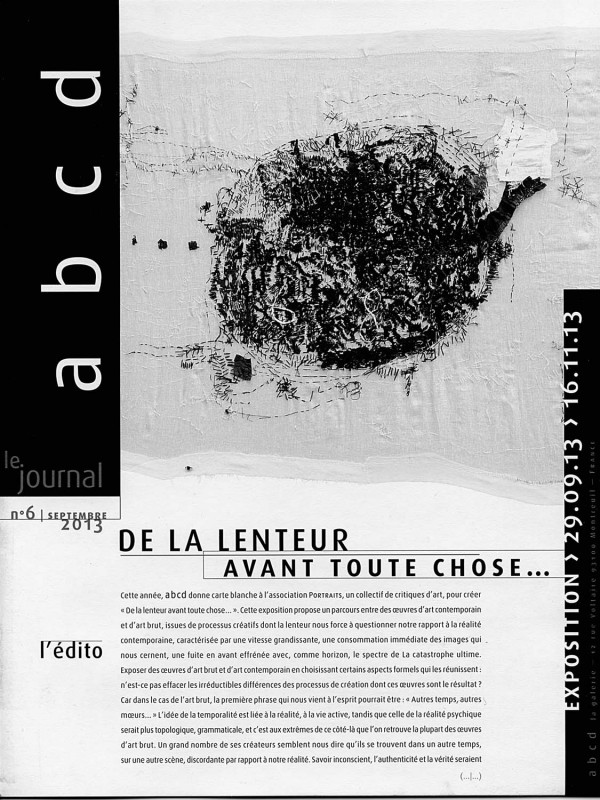

Quelles sortes de liens uniraient alors les œuvres dans la collection abcd/Bruno Decharme ? Cette dernière est intimement liée aux recherches que le collectionneur a voulu initier en créant l’association. Depuis sa fondation en 1999, ses membres participent à l’aventure de l’exploration de l’art brut et leurs travaux se développent en parallèle de la collection et de son évolution. Une première tentative d’analyse suivait le principe de l’abécédaire — manière non hiérarchisée de traiter le sujet, ne prétendant à aucune interprétation dogmatique – dans le catalogue de l’exposition de la collection à L’Isle-sur-la-Sorgue[17]. En témoignent quelques titres de contributions : « Body art », « Bricolage brut », « Graffiti », « Oreille à l’envers », « Puzzle », « Recto verso », etc. Mais la réflexion sur le concept d’art brut passe essentiellement par la découverte de nouvelles œuvres, par l’inclusion de nouveaux artistes dans la collection. L’espace abcd à Montreuil a permis de présenter l’œuvre — du moins certains aspects — de plusieurs d’entre eux, inconnus du public français : les Tchèques Zdenek Kosek, Lubos Plny, Anna Zemankova, le Croate Janko Domsic[18]. L’exposition de quelques artistes de l’atelier du Creative Growth Art Center (Dwight Mackintosh, Dan Miller, Donald Mitchell, Aurie Ramirez, Judith Scott[19]) a interrogé les processus de création dans le cadre d’un atelier. « Le chant des sirènes : l’automatisme dans l’art brut[20] » tentait d’explorer les aspects esthétiques de la mécanique mentale automatique qui caractérise les travaux de certains artistes bruts, imposant des motifs récurrents ou des engrenages associatifs. Finalement, ce sont également les œuvres non occidentales ou « métissées », au croisement de plusieurs cultures, qui ont permis d’enrichir le corpus de l’art brut, tout en interrogeant son concept. En témoignait l’exposition « Voodoo Child : J.B. Murray et Mary T. Smith », en 2013, présentant des œuvres de deux artistes afro-américains du Sud, héritiers du déracinement induit par la traite des Noirs. Parmi toutes ces interrogations actuelles figure encore celle de l’exposition. Peut-on faire communiquer ces œuvres-là avec celles d’artistes contemporains ? Et si oui, comment ? L’exposition « De la lenteur avant toute chose[21]… » proposait une réponse possible, ayant choisi l’aspect de la « lenteur » du processus créatif, et réunissait des œuvres qui témoignent toutes de l’expérience de la durée, de l’étirement du temps présent, de la répétition infinie de l’instant vécu.

En exposant à La Maison rouge, Bruno Decharme souhaitait apporter une autre lecture de l’art brut, toucher un autre public que celui habitué aux lieux qui accueillent ces formes d’art. Par la scénographie et le parcours, l’envie était d’échapper à des usages pour lui trop connotés, peut-être datés. En acceptant l’invitation de cet espace dédié à la création contemporaine, il s’agissait surtout d’affirmer que l’art brut fait partie de la culture et de l’histoire de l’art, que le défendre ne consiste pas à le cantonner dans un ghetto mais, au contraire, le mettre à la lumière, à la place qu’il mérite. Et en conviant pour cette publication des contributeurs venus de divers horizons, nous avons choisi une façon kaléidoscopique d’appréhender le champ, l’interdisciplinarité des regards et leur croisement nous paraissant essentiels pour aborder ces œuvres dans toute leur complexité.

Depuis quelques années, de nombreuses expériences vont dans ce sens de l’ouverture ; la donation de la collection de l’Aracine au LaM à Villeneuve-d’Ascq, aux côtés de l’art moderne et contemporain, en est un exemple. La Biennale de Venise en 2013 a fait couler beaucoup d’encre et surpris par la présence importante d’œuvres d’art brut. Tout ceci va-t-il dans le bon sens ? Des esprits chagrins s’obstineront à préférer la marginalité. Mais pour abcd l’art brut fait partie de l’histoire de l’humanité, il est sans doute l’un de ses plus beaux trésors qu’il convient de partager à condition de se munir de quelques précautions. Rappeler ainsi que ces œuvres témoignent, pour la plupart, d’un dessein de réparation et de sauvetage. Comment se réapproprier sa terre, son corps ? Réparer, guérir, protéger. « Réparer la faute » ; c’est ce qu’écrit aussi Adolf Wölfli : « Plein de tristesse, de remords, de douleur, de nostalgie, de peur et de chagrin, voici quatorze ans que je passe ma chiche existence derrière la porte verrouillée d’une cellule de l’asile = d’aliénés de Waldau : en véritable malheureux accident que je suis, incapable de réparer une faute que j’ai commise, je me trouve dans l’obligation de quitter tous mes proches ainsi que ma malheureuse bien-aimée, pour la livrer à l’arbitraire d’éléments étrangers[22]. » Ces artistes de l’art brut veulent-ils récrire, réparer l’histoire ? Mais quelle histoire ? La leur ? Celle du monde ? Ou les deux, dans une sorte d’enchevêtrement impossible à démêler ?

« L’art brut, c’est l’art brut et tout le monde a très bien compris[23] » ? Rien n’est clair et c’est pour cela qu’il faut aller voir… Regarder chaque œuvre patiemment, silencieusement, se laisser envoûter.

[1] Archives du Louvre, Paul Vitry, 6 octobre 1932, réponse à la proposition de vente par Amédée Schuffenecker – frère de l’ami de Gauguin – des bois de Gauguin au musée du Louvre.

[2] Archives du Andy Warhol Museum, Pittsburgh, Pennsylvanie, traduction Barbara Safarova.

[3] « “Je suis le cerveau de l’univers.” Zdenek Kosek » était l’une des expositions organisées pour la réouverture du palais de Tokyo en 2012.

[4] Jean Dubuffet, lettre à René Auberjonois, Lausanne, 28 août 1945, in Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1967, t. II, p. 240.

[5] Id., lettre à Jean Paulhan, 7 novembre 1945, in Jean Dubuffet, Jean Paulhan : correspondance 1944-1968, Paris, Gallimard, 2003, p. 249.

[6] Id., « L’art brut préféré aux arts culturels » [1949], in L’Homme du commun à l’ouvrage, Paris, Gallimard, 1973, p. 91-92.

[7] Id., « Messages et clichés de Jeanne Tripier la Planétaire », in L’Art Brut, no 8, Paris, Compagnie de l’Art Brut, 1966, p. 28.

[8] La position de Dubuffet paraît pourtant sans équivoque quand il écrit que « dans les ateliers d’art-thérapie le but poursuivi est comme ailleurs de ramener le malade aux conventions communément admises, et c’est donc là une action qui s’exerce en sens inverse de la production d’art brut car celui-ci implique une négation des conventions admises, à base de refus et d’insurrection ». (Id., « Au Dr Jean Benoiston », 24 avril 1963, in Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., t. IV, n. 58, p. 573.

[9] Michel Thévoz, Requiem pour la folie, Paris, La Différence, 1995, p. 49.

[10] Roger Cardinal, « Toward an Outsider Aesthetic », in Michael D. Hall & Eugene W. Metcalf, Jr. (éd.), The Artist Outsider: Creativity and the Boundaries of Culture, Washington & London, Smithsonian Institution Press, 1994.

[11] Laurent Danchin, « L’art brut à l’ère de la com : quels critères ? quelles définitions ? », colloque « De quoi la contre-culture est-elle le oui ? », Paris, Maison des cultures du monde, 22 juin 2013.

[12] Serge Gruzinski, « Planète métisse, ou comment parler du métissage », in Planète métisse, cat. exp., Paris/Arles, musée du quai Branly/Actes Sud, 2008, p. 17.

[13] Gilles Deleuze, « Simulacre et philosophie antique », in Logique du sens, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, p. 292-324.

[14] J. W. von Goethe, Le Collectionneur et les Siens, annotations de Carrie Asman, traduit par Denise Modigliani, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1999.

[15] Die Wahlverwandtschaften, tel est le titre du roman de Goethe dont le récit est construit sur une analogie chimique : l’attirance de certaines substances pour d’autres. Dans cette expression d’« affinité élective » apparaît à la fois l’idée d’attirance irrépressible, mais aussi de préférence sélective.

[16] Lettre de J. W. von Goethe à J. G. Herder, 29 décembre 1786, dans J. W. von Goethe, Goethes Werke (« édition de Weimar »), 143 vol., Weimar, H. Böhlau, 1887-1919, repr. Munich, 1990, IV, 8, p. 108 et 110.

[17] Folies de la beauté, cat. exp., Arles, Actes Sud, 2000.

[18] « Anatomia metamorphosis : Lubos Plny et Anna Zemankova » (2009) et « Janko Domsic et Zdenek Kosek : créateurs du Ciel et de la Terre » (2005).

[19] « Montreuil California » (2007).

[20] Exposition inaugurale de l’espace abcd à Montreuil (2005).

[21] Exposition réalisée sous l’égide de l’association Portraits (2013).

[22] Adolf Wölfli, in Adolf Wölfli Univers, cat. exp., Lille, LaM, 2011, p. 43.

[23] J. Dubuffet , « L’art brut », in L’Homme du commun à l’ouvrage, op. cit., p. 84.